2024.10.24 学環学生が行く!地域未来共創学環教員インタビュー 【第3回 梅津 信幸先生】

こんにちは!

茨城大学地域未来共創学環1年、学生広報アンバサダーHP運用班

最近、体力をつけるためにランニングを始めた、む―さんです。

今回は学環学生による教員インタビュー第3弾ということで、梅津先生にインタビューをしてきました。

むーさん:

プログラミングやAIなどの情報系の分野に興味を持ったきっかけは何ですか。

梅津先生:

幼い頃、ゲームが好きでした。昔、読者が投稿した簡易ゲームのプログラムコードが掲載されている雑誌がありまして、自分で数字を変えてみたりして遊んでいました。父親が工業高校の先生だったのも影響しているかもしれません。

むーさん:

地域未来共創学環の先生と工学部の先生という二足の草鞋を履いている状態ですが、大変なのではないですか。

梅津先生:

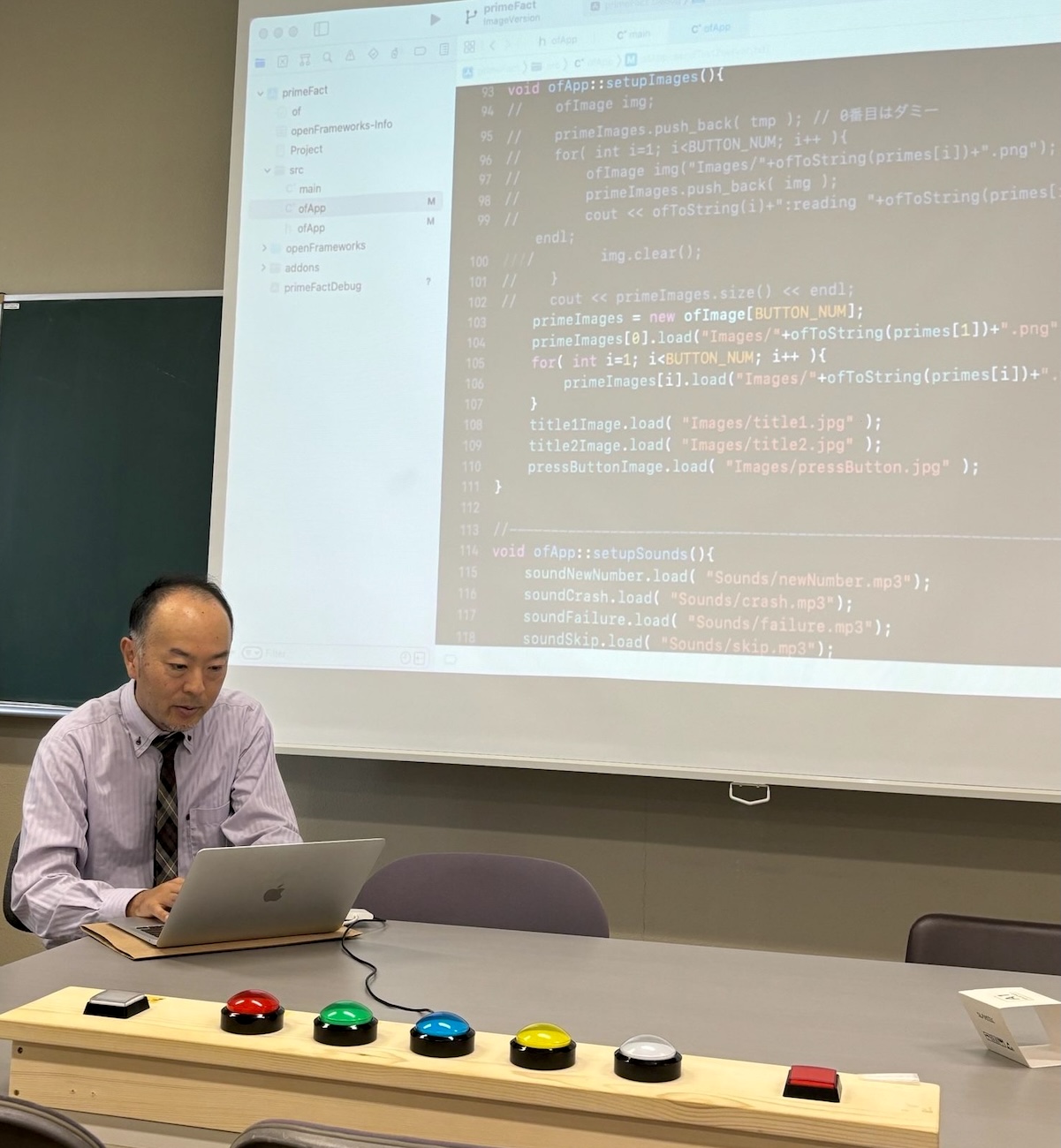

そうですね。今はまだ講義や担任がなく、地域未来共創学環のコーオプ教育のルール作りの担当だけなのであまり忙しさは感じていません。実際に学環生の授業「プログラミングⅡ」を受け持つのは2年生の後期からですし、来年が楽しみです。

むーさん:

私も先生のプログラミングの授業を受けるのを楽しみにしています。梅津先生の研究室に入るときに身に付けておいてほしいスキルなどはありますか。

梅津先生:

プログラミングができてほしいですが、嫌いじゃなければ何とかなります。自分のやりたいこと、作りたいもののビジョンをはっきり持つことの方が大事です。ビジョンが無ければプログラミングの勉強になかなか身が入りませんし、どのコードが書けるようになれば良いのかわからない状態のままになりますからね。

むーさん:

なるほど。確かにプログラミングには様々な言語がありますし、どの知識が必要かどうかはビジョンがはっきりしていれば予測がつきますね。

梅津先生:

そのとおりです。今は工学部がメインでものを作ることに重点を置いている学生が多い研究室ですが、地域未来共創学環生は「もの」よりも「みせる」コンテンツをつくる研究をしてもいいかもしれませんね。

むーさん:

「みせる」コンテンツ、とは具体的にどのようなものでしょうか。

梅津先生:

現在、研究室の学生が作ったシステムを日立シビックセンターの科学館に展示させていただいていますが、学環の学生ならそこで案内しながらデータを取ったり、博物館や科学館の方と相談してイベントの計画を立てる、運営をして人流や混雑度のデータを取る、といった研究でもいいと思うのです。みんながみんなプログラミングをやらなくても。ただ、実際に学環の学生が入って来て希望を聞いてみないとわからないことですね。

むーさん:

梅津先生の研究室では幅広いことを研究しているのですね。先生の研究室に入りたい学生が多いのも納得です。今後取り組んでいきたいことや、課題だと感じていることはありますか。

梅津先生:

今は東海村にある博物館と日立市にある科学館とつながりを持っていますが、水戸の施設とはまだつながりがないので、今後は水戸市近辺にある各種施設などとも何かしたいなと考えています。

むーさん:

水戸キャンパス周辺の博物館 などではまだ何も展示していないのですね。梅津先生の研究室には視覚的にも美しい作品を作る方が多いので、美術館にも置けたら面白そうです。プロジェクターを使った巨大な絵本とか!

梅津先生:

それは良いですね。今後が楽しみです。

むーさん:

最後に受験生に向けてメッセージをお願いします。

梅津先生:

目を大事にしてください。現代では目を酷使するので、姿勢が悪いと集中力が続かないとかテスト問題の読み間違いが起こるなどのトラブルを起こしてしまいます。視力とは一生の付き合いになります。勉強頑張ってください。会えるのを楽しみにしています。

むーさん:

本日はありがとうございました。

このインタビューを通して梅津先生のことについて少しは知っていただけたでしょうか?

また、今回は特別に梅津先生の研究室に所属している学生の方にもインタビューをすることができましたので、ぜひ読んでみてください!

以下、梅津先生の研究室に所属している学生との対話です!

🔍梅津先生の印象🔎

むーさん:

梅津先生ってどんな先生ですか。

学生1 :

優しい!すごく良い先生ですよ。自由にいろいろやらせてくれますね。締め切りギリギリまで何もやってなくても怒らないし。

学生2 :

そうそう。やる気ある人にはいろいろアドバイスしているし、あんまりない人には放任主義、みたいな。

🔍ゼミ🔎

むーさん:

ゼミや研究会って何なのでしょうか。

学生3 :

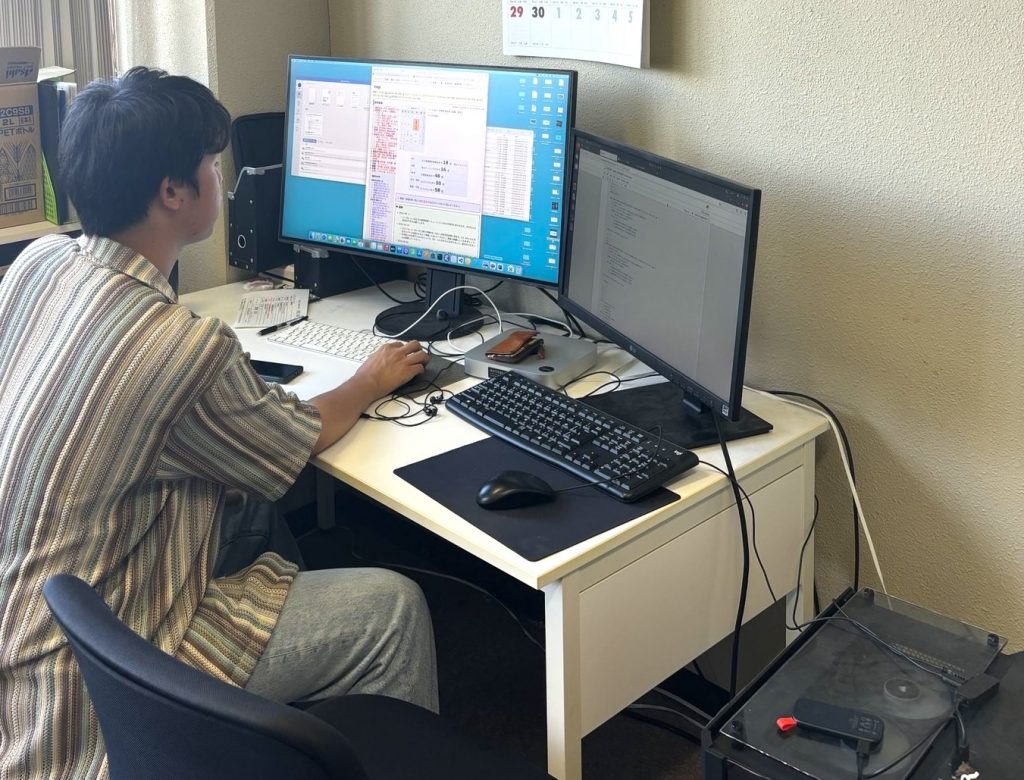

思っているよりも雰囲気は硬くないですよ。ゼミはミニ近況報告会って感じですね。スライドや資料を作って、そのあとに質疑応答があってみんなからフィードバックをもらう感じです。梅津先生は基本的にみている側で、学生同士の意見交換を大切にしている感じがします。

むーさん:

ゼミって近況報告会なのですね。この研究室の特徴などはありますか。

学生3 :

研究内容が他の人にわかりやすい、ということでしょうか。就職には有利な方ですね。

むーさん:

人事部の人からすれば、「難しそうなこと」の中でもイメージしやすい方なんですね。

学生3 :

ほかには、イベントが多いです。地域との交流が多いなど、子供とのかかわりは多いですね。準備期間は大変バタバタしていますが、そのほかの期間はゆったりしていますし、楽しい研究室ですよ。

最後に梅津先生の研究室に所属している学生の研究内容を簡単にご紹介いたします!

| 研究作品 | 詳細 |

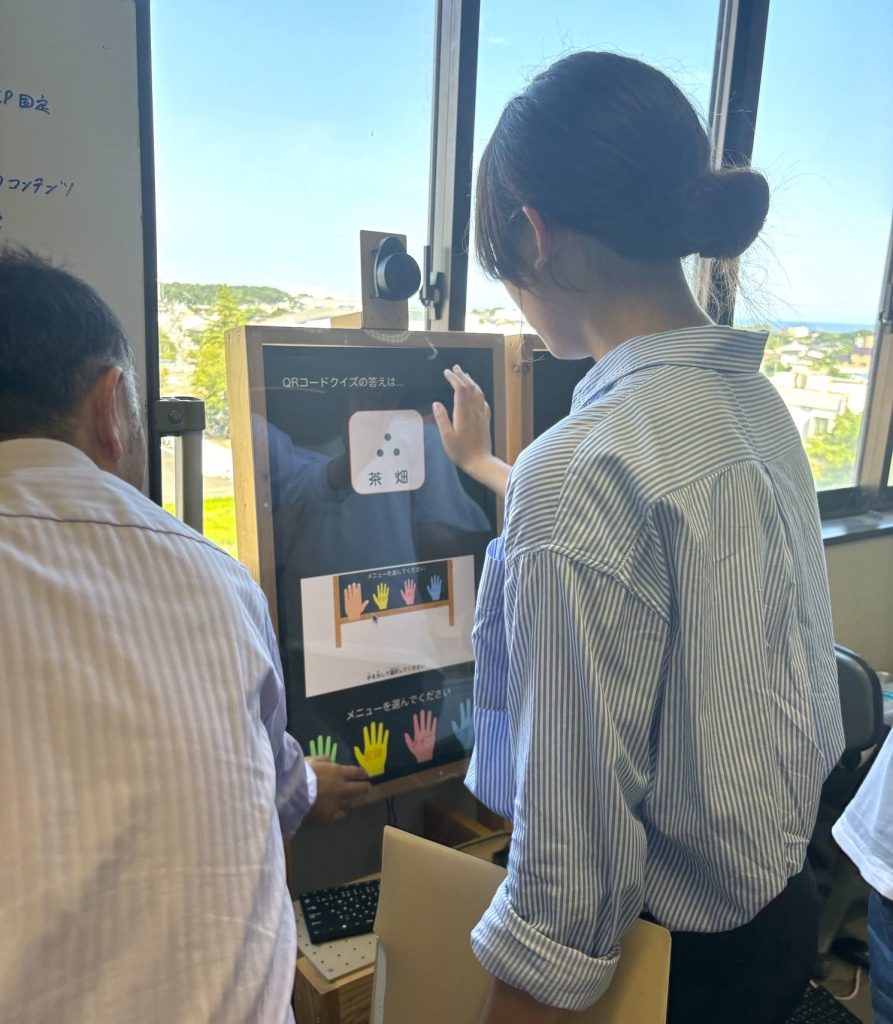

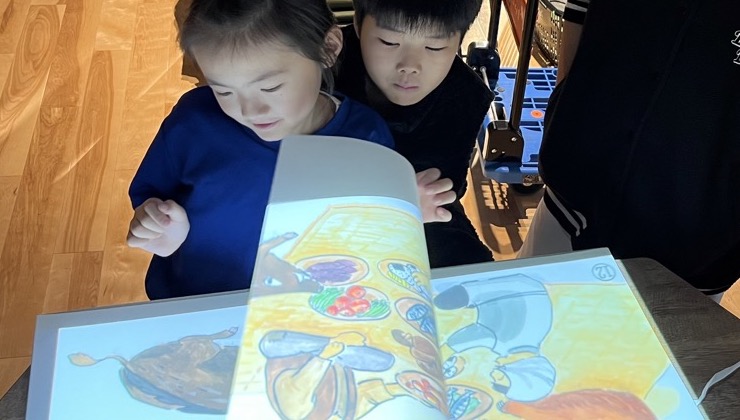

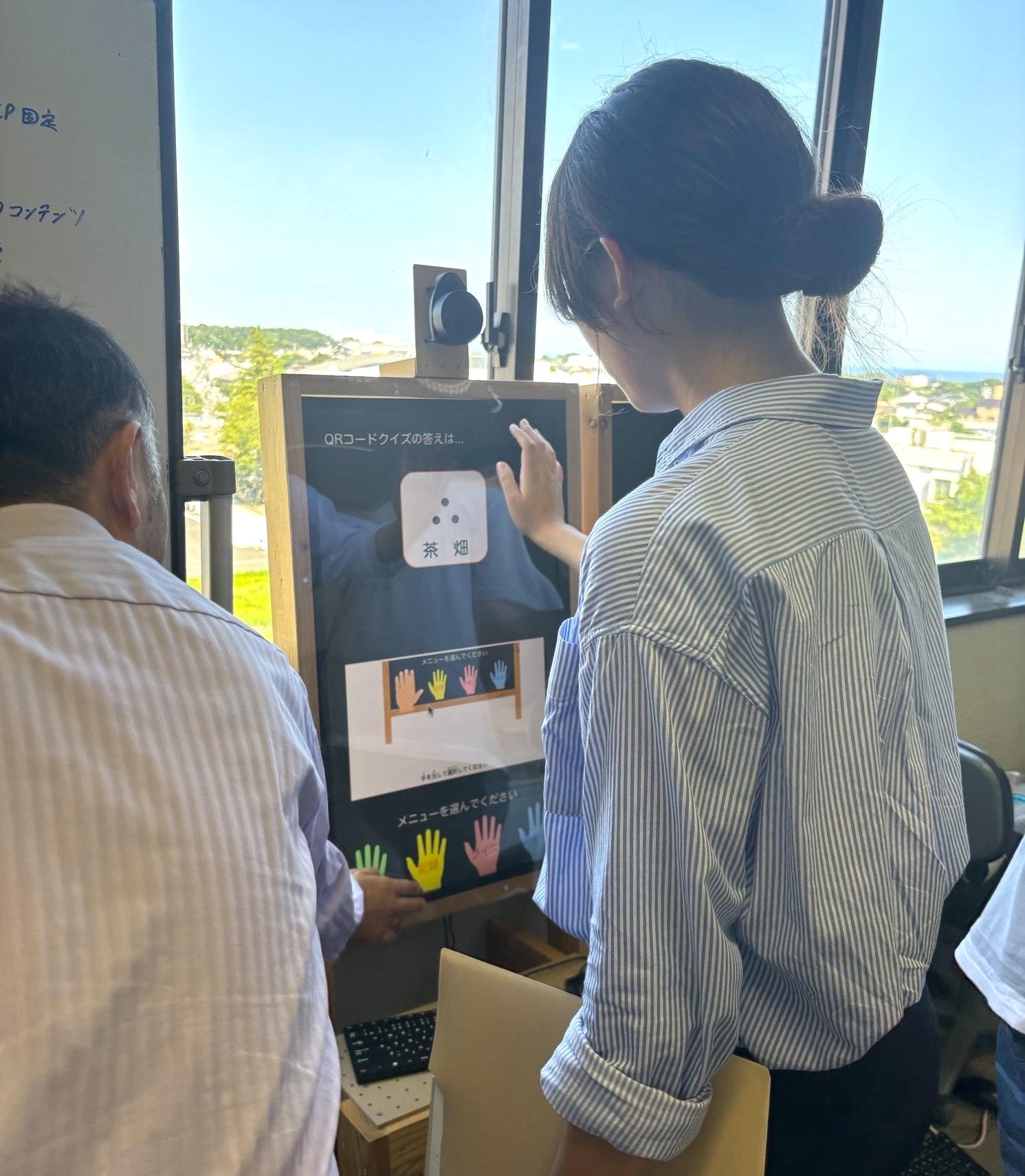

プロジェクターを使った大きな絵本 | QRコードを使い、絵や音声を流す。 最後にクイズやアンケートを行うこともできる。 |

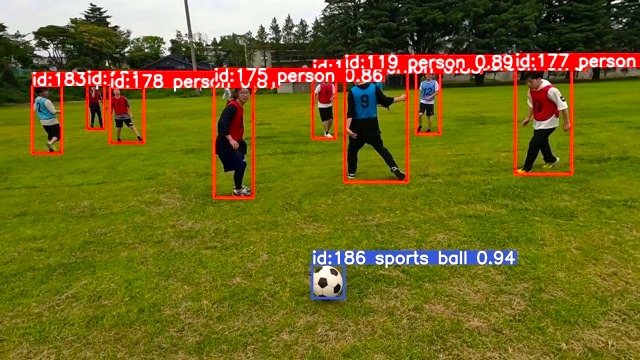

サッカーgo-pro | 初心者向けのサッカー指導サービス。 一人称視点から的確なパスを点数化する。 |

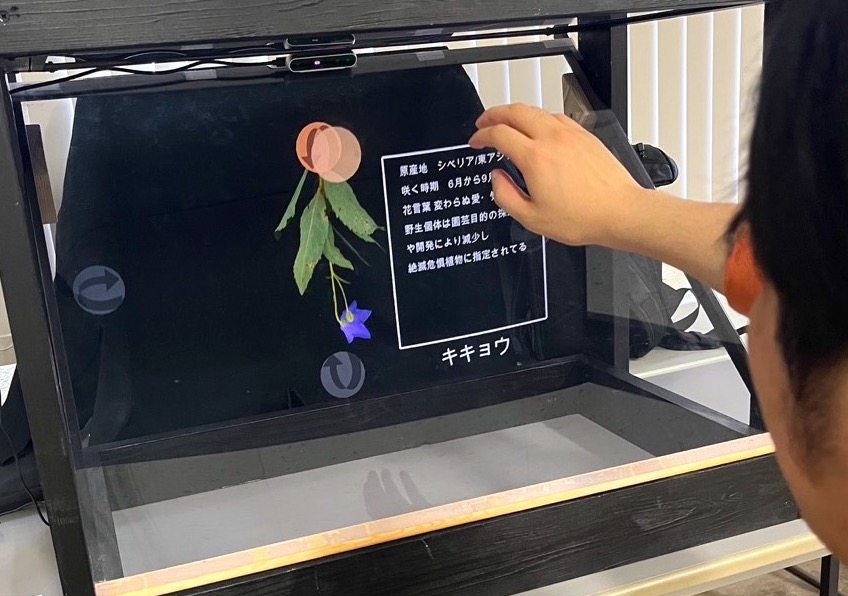

3D観葉植物 | 反射を利用して半透明ディスプレイで3Dに見せる。 ジェスチャー操作で植物を動かすことで詳細が見られる。 |

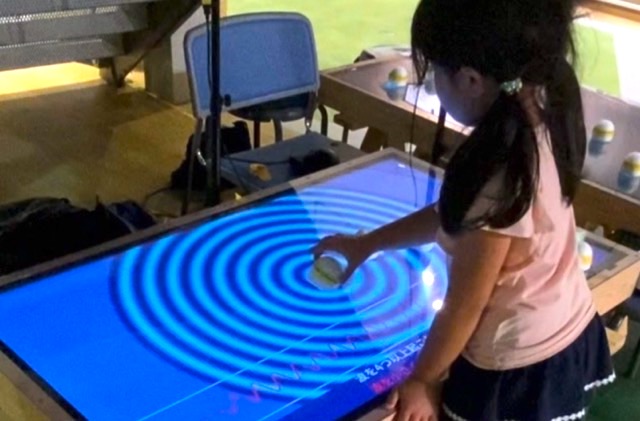

タンジブルテーブルを利用した学習システム | コマのような物体を置いて、波のグラフを書き出す。ビジュアル×インタラクティブ化した最新型の教育システム。 |

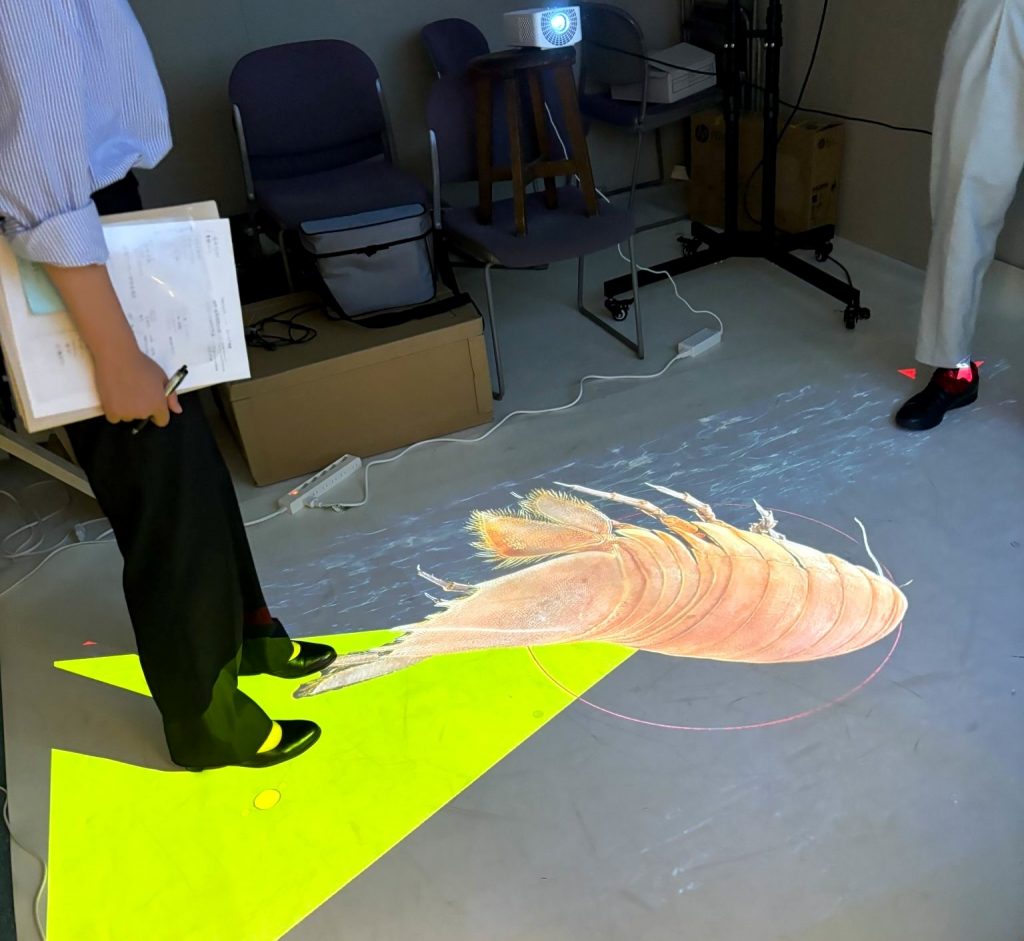

東海村のふるさとかるた | 床と壁のプロジェクションを使ったかるた。 |

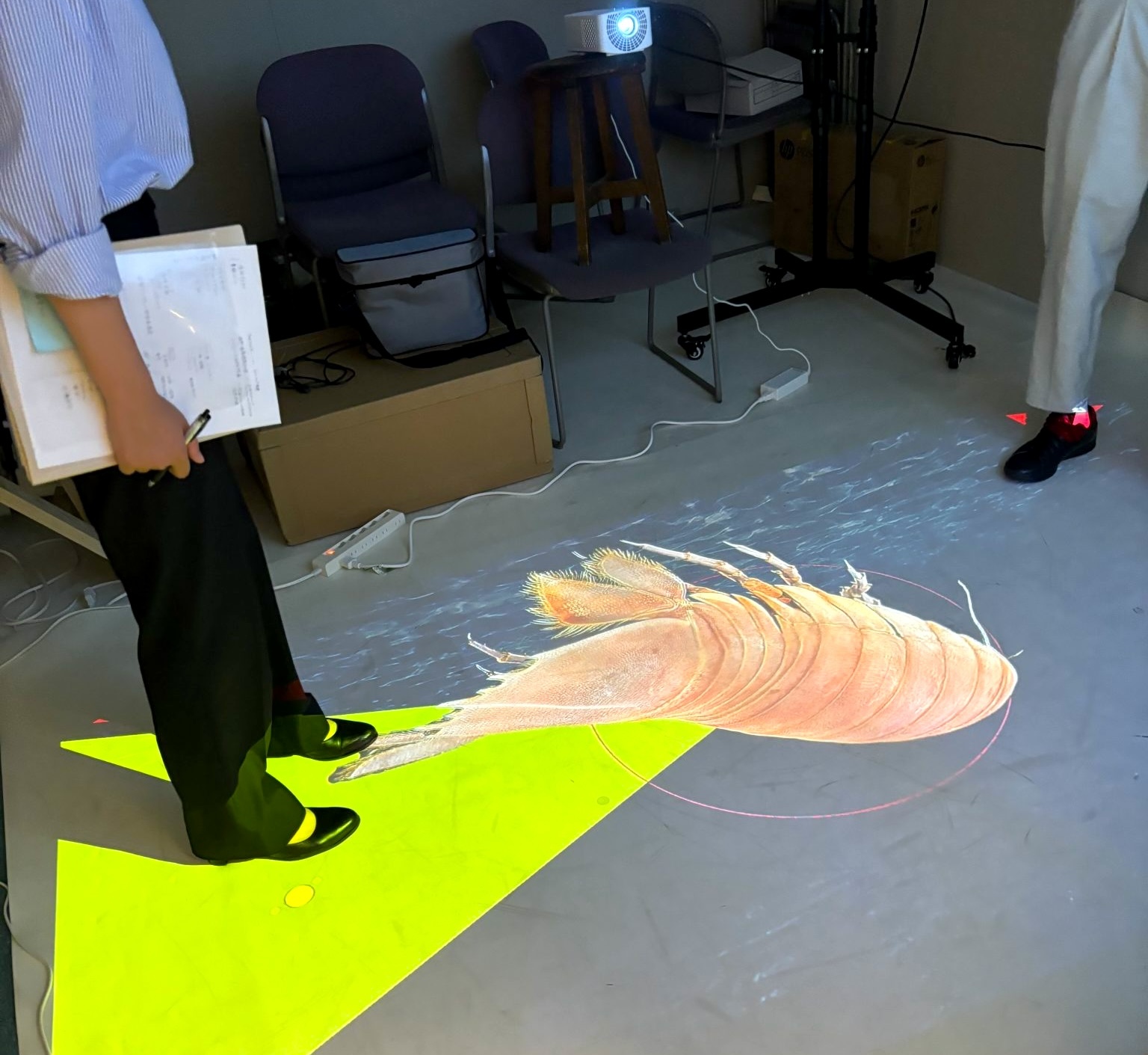

虫や生物の巨大図鑑 | 実際には見ることができない大きさで床にプロジェクションして虫を観察できる。体を使って虫をいろんな方向に回転させることで、詳細を確認できる。 |

キオスク | 実際に科学館で利用済み。入場の時にもらうQRコードをスキャンすると、クイズに参加できる。また、入場者の行動パターンも分析できる。 |

この記事を読んで、「私ならこう問題を解決する!」「こんなアイデアがある!」「楽しそう!」と思った方は、ぜひ 茨城大学の地域未来共創学環に来ていただけたら嬉しいです。

梅津研究室のホームページもチェックしてみてください!

➡ http://colors.ise.ibaraki.ac.jp💻

一緒に地域をより良くしましょう!あなたの創造性と意欲が必要です。

さて、今回も盛り沢山な内容になってしまいましたので、この辺で締めくくりたいと思います。皆さんに会える日を心待ちにしています。

次回は【高瀬 唯先生】へのインタビュー記事を掲載します!お楽しみに~!✨

過去のインタビュー記事はこちらから☞【第1回:内田先生】

【第2回:伊藤先生】