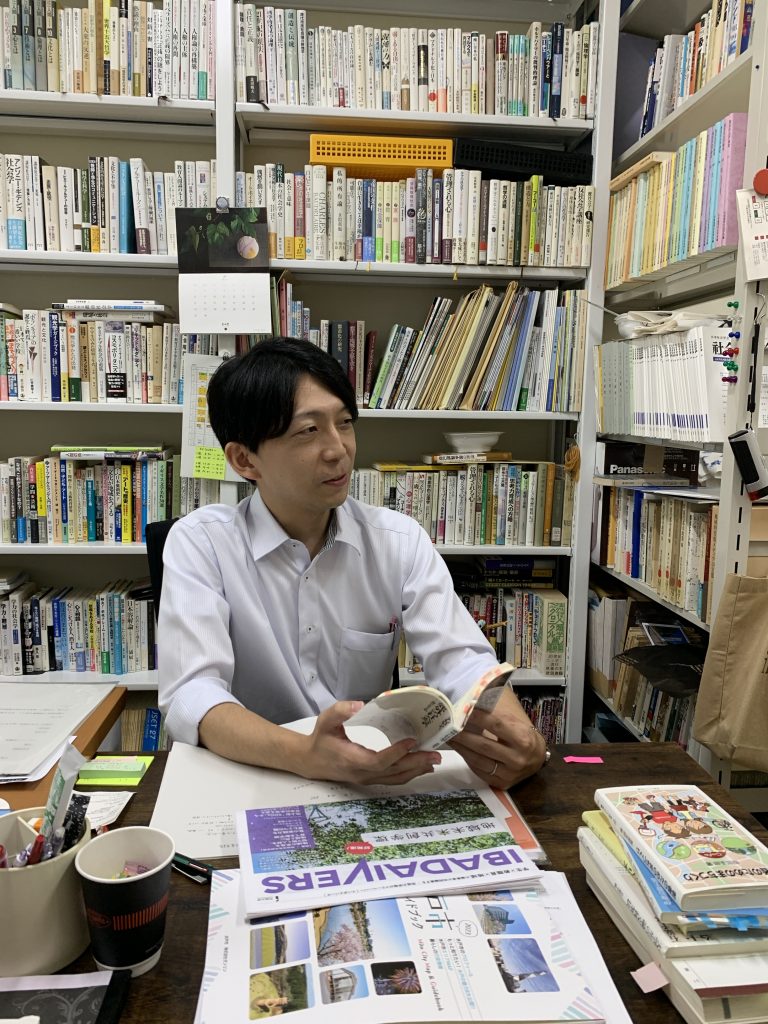

2024.10.10 学環学生が行く!地域未来共創学環教員インタビュー 【第2回 伊藤 雅一先生】

学環学生による教員インタビュー第2弾です。

今回は伊藤雅一先生の研究室に学生広報アンバサダーのゆーしさんとT.Kさんのお二人が訪問し、

インタビューしてきた様子をお届けします!

ゆーし :

まず、伊藤先生の研究テーマについて教えてください。

伊藤先生:

研究テーマというと難しいですが、一般の人に何をしている人なのか尋ねられたら、まちづくりの研究をしている人だと答えています。専門としては、地域社会学や教育学の中の生涯学習の研究をしています。

T.K :

そうなんですね。では、今の研究に興味を持った理由は何ですか。

伊藤先生:

興味を持った理由は、元々大学に入学する時、人の意識、教育、芸術に興味があったのです。

たとえば、「ある意識にはどのように教育が関わっているんだろう」っていう感じですね。大学3年生の時、1年間かけて社会調査実習という授業を履修していました。その授業は、いくつかのグループに分かれて、地域について調査するというものでした。その中で、私は商店街班のメンバーとして、お祭りの手伝いをしたり、商店街内で行われる会議に参加したりなど…。

そのような活動を通して、今の研究テーマにつながることに興味を持ち始めました。ちなみに、その時に商店街で関わった方とは、今でも交流が続いています。

ゆーし :

今でも交流が続いているのは素敵ですね。

ところで、伊藤先生は大学時代、教育学を専攻されていましたが、社会学の研究を始めたきっかけはなんですか?

伊藤先生:

これは、話すとかなり複雑なのですが…。

大学時代は、文学部に所属していて、そこで社会学の勉強をしていました。卒業する時も、文化社会学の研究室に所属し、卒論を書きました。その後、修士課程で教育社会学の研究室に移り、博士課程で、社会学を含む人文社会科学の専攻に戻りました。何回か分野の移動はしましたが、常にベースとしては、社会学がありました。

T.K :

どの研究をする際にも、根底には社会学があったんですね。

では次に、大学で行われている授業についてお聞きします。伊藤先生は、書道で師範の資格を持っていらっしゃると伺いました。大学では留学生に書道の授業をされていますが、そのことについて詳しく教えてください。

伊藤先生:

はい。留学生への書道の授業は、半期のうち1~2コマ分行われます。授業内では、実践はもちろん、講義も行います。

講義の内容としては、書道の歴史や書体について説明するという感じです。また、学生が書きたい文字を事前に尋ね、私が手本を書き、授業中に書いてもらうということも行っています。書道を楽しんでもらうことを前提に、講義&実践型の授業を展開しています。

ゆーし :

先生がお手本を書いて配っていると知って、驚きました。

では次に、私たち地域未来共創学環の学生が対象の、1年次の後期に開講される授業「地域社会学概論」で、学生に身に付けてほしい力について教えてください。

伊藤先生:

「地域」という言葉の多様性を知ってほしいです。地域という言葉は、様々な使われ方をしています。この授業では、地域を社会学的に見られるようになってほしいと考えています。自分自身の物事を見る上での偏りは、生きていく上で必要ではありますが、自分はどんな偏りを持っているのか、というのは知らない人が多いです。他の科学の分野では扱われないことが多い、質的な見方を取り入れて、質的×量的という社会学的な見方を身に付けてほしいです。

ゆーし :

社会学的にみるということがどういうことか具体的に知ることができて、後期の授業が楽しみになってきました。

ではここからは研究や授業の内容から少し外れたことをお聞きしていこうと思います。まずこの地域未来共創学環ができたときの心境について教えてください。

伊藤先生:

私は地域未来共創学環の設置の構想から関わっていましたので、とても思い入れがあります。それだけでなく、自分が受験生の時に「なぜ日本は文理を分けるのだろう」と疑問に思っていたので分野・文理横断型の学環はすごく良いと思いました。

T.K :

次に先生が大学生時代に「これはやっておいてよかった!」ということを教えてください。

伊藤先生:

やはりまずは多様な知人・友人を作ることですかね。

大学時代に所属していたサークルでできた友人とは趣味の話やサークル内での思い出エピソードを話しますし、同じ学部の友達とはサークルの友達とは違い社会学の分野の話など、より深い話をすることができます。また友人だけでなく大学の先生との繋がりも大事です。学生と先生の関係は高校とは異なり、よりフラットな関係だと考えている教員が多いです。大学の教員というのはいわば専門家集団なので、なにか困ったことが起きたときに頼ることができます。私も大学時代、そういった繋がりがあることで物怖じしなくなりました。

次に本を読むことです。自分もそうだし友人の中にも本を読んでいてよかったという人は多いです。特に早いうちから新書を読むことをお勧めします。卒論を書くときには専門書を読むことになるのですが、新書をその入り口にするとよいです。 あとは長期休みに継続的に何かすることですかね。これは例えばアニメを一気見するとかでもよいです。趣味を継続することでそれを仕事につなげることができる可能性があります。私の知り合いにも趣味を仕事にした人がいます。

ゆーし :

ありがとうございます。これからの大学生活において自分も意識しようと思いましたし、この記事を見ている大学生にも重要な情報だと思います。では最後に受験生に向けてお願いします。

伊藤先生:

一番伝えたいのは大学をどう将来のために活用するかをよく考えてほしいです。

大学には様々な人がいます。余裕で入学した人もいればとても苦労して入学した人もいます。受験期を厳しく過ごしすぎてしまうと入学後にも大変な生活になってしまうかもしれないですよね。そのため、ある程度自分に余裕をもって入学するほうが大学生活を楽しめるのではないかと思います。偏差値や大学受験で将来がすべて決まるわけではありません。自分のやりたいこと、興味のあることを意識して進路を選ぶことが大事です。

ゆーし、T.K:ありがとうございました。

次回は【梅津 信幸先生】へのインタビュー記事を掲載します✨