高校生向け公開講座「多文化共生へのはじめの一歩」を開催しました

2025年8月20日(水)、茨城大学地域未来共創学環の瀬尾匡輝准教授による高校生向け公開講座「多文化共生へのはじめの一歩」が開催され、県内の高校生22名が参加しました。

本講座は、異なる文化背景を持つ人々が共に暮らす社会のあり方について、体験的に学ぶことを目的としたもので、参加者は2コマにわたる授業を通じて、多文化共生の基礎的な考え方やコミュニケーションの重要性について理解を深めました。

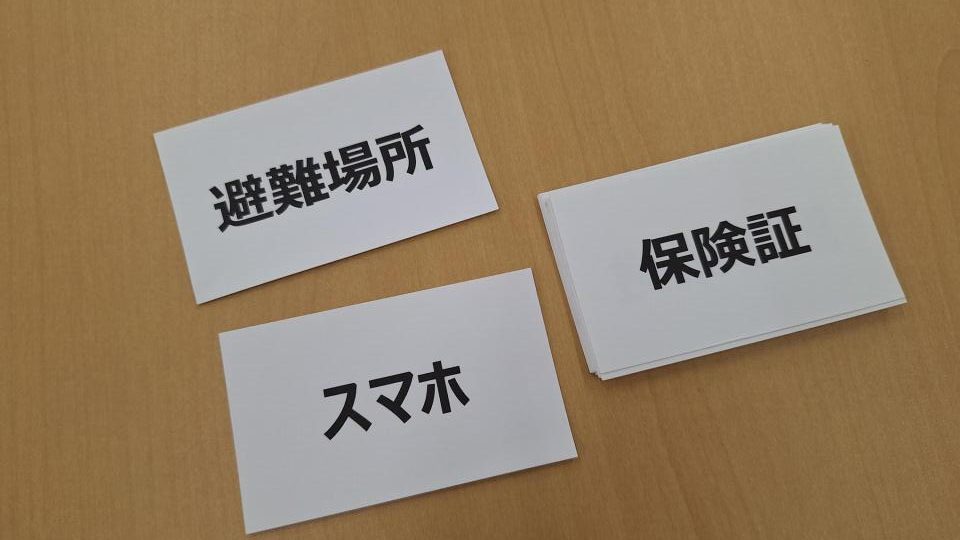

第1コマでは、「多文化共生とは何か」をテーマに、茨城県内の外国人集住地域の実態や、外国人が直面する課題について、統計データや具体的なケースをもとに学びました。また、「やさしい日本語」についても学習しました。「やさしい日本語」とは、日本語を母語としない人々にも伝わりやすいように、敬語や専門用語を避け、わかりやすく、はっきりと伝達することを意識した表現方法です。災害時の情報伝達や日常生活でのコミュニケーションにおいて、外国人住民が情報を正しく理解できるようにするための重要な工夫です。 講座では、「やさしい日本語ゲーム」を通してその考え方を体験的に学びました。参加者はカードに書かれた言葉を見ずに、他のメンバーの「やさしい日本語」による説明だけを頼りにその言葉を当てるというルールで進行。言葉の選び方や伝え方を工夫しながら、相手に伝える難しさと楽しさを実感しました。

第2コマでは、コミュニケーションの重要性についてさらに深く考えました。差別や偏見を持たないことを前提に、外国人住民との関わりにおいて配慮すべき点として、「第三者応答」や「マイクロ・アグレッション」について学びました。

「第三者応答」とは、外国人や障害者、高齢者などが話しかけたにもかかわらず、その人ではなく一緒にいる別の人に返答してしまう行為を指します。これは、話しかけた本人の存在を軽視するような態度として受け取られ、無意識のうちに相手を傷つけてしまうことがあります。そして、「マイクロ・アグレッション」は、発言者に悪意がなくても、相手に不快感や疎外感を与えてしまうような言動のことです。例えば、「日本語上手ですね」、「ハーフだから英語が話せるんでしょ」など、日常の何気ない言葉が、相手のアイデンティティや背景を無意識に否定してしまうことがあります。こうした言動は、積み重なることで相手に深い心理的影響を与える可能性があるため、注意が必要です。これらの説明を受け、参加者は自分の言葉や態度が相手にどう受け止められるかを見直すきっかけとなっているようでした。

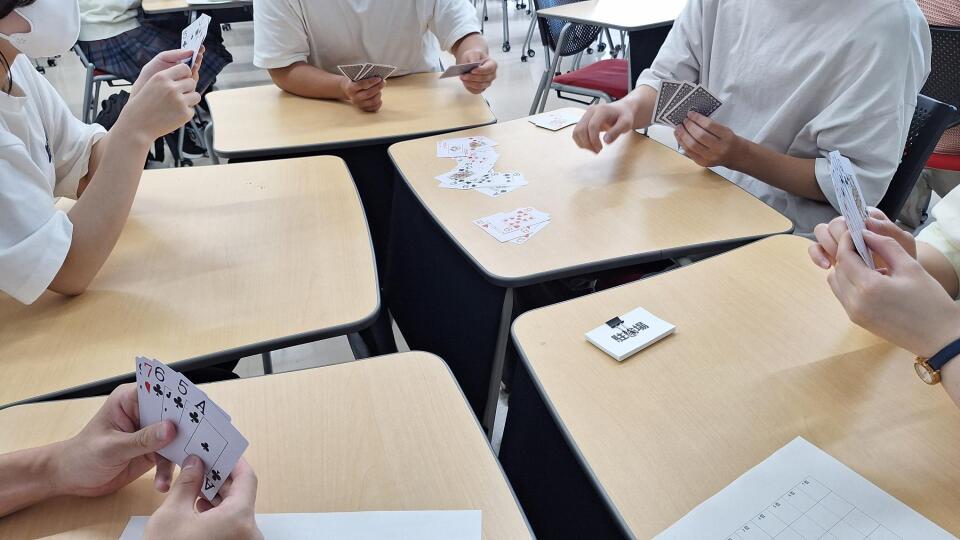

そして最後には、異文化理解を深めるためのシミュレーションゲーム「バーンガ」を実施。無言で行うカードゲームを通じて、ルールの違いや文化的な前提の違いがもたらす戸惑いや気づきを体験しました。ゲーム後のふりかえりでは、「新しいコミュニティに入るとき」「異なる背景を持つ人を受け入れるとき」に必要な姿勢や行動について、グループで話し合いました。

この講座は、高校生にとって「多文化共生」を自分ごととして考える貴重な機会となっていたようです。参加者からは、「普段何気なく使っている言葉が、相手を傷つけることがあると知って驚いた」「これからは、相手の立場に立って話すことを意識したい」「違う文化を持つ人を受け入れるには、まず相手を知ろうとする姿勢が大切だと思った」といった声が寄せられました。

多文化共生は、特別な知識や技術が必要なものではなく、日常の中でのちょっとした気づきや配慮から始められるものです。今回の講座を通じて、高校生たちはその「はじめの一歩」を踏み出しました。