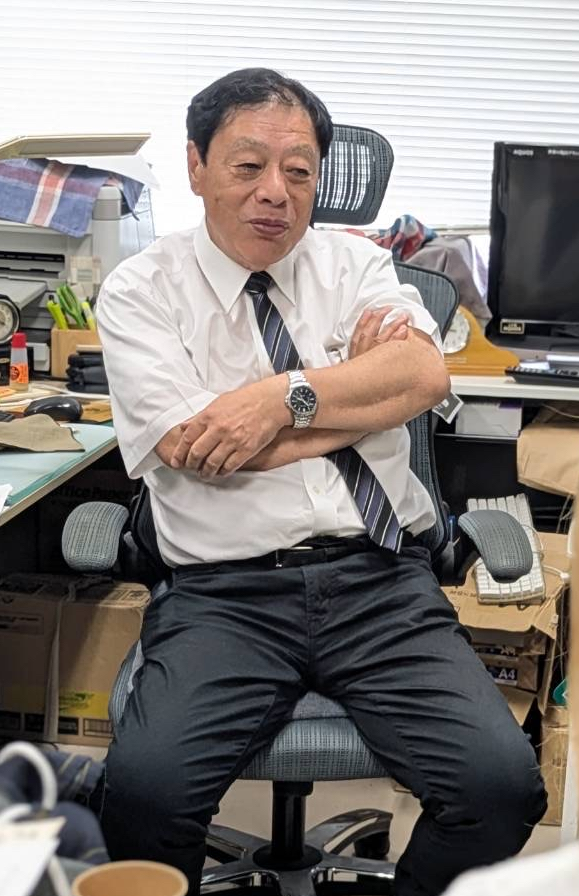

2025.10.03 学環学生が行く!地域未来共創学環教員インタビュー 【第11回 岩佐 淳一先生】

大学の夏休みも終わり、学生たちのにぎやかな声が戻ってきました!

さて、学環学生による教員インタビュー第11弾です。

今回は、学生広報アンバサダーのけんじとのんたん、あいあいが岩佐先生にインタビューを行いました!

けんじ:

はじめに、先生はどのような研究をされているのか教えてください!

岩佐先生:

私は「地域メディア」をテーマに研究を行っています。沖縄の南・北大東島というところで、衛星放送が導入される前後で島民の情報意識がどのように変わっていったのかという調査を皮切りに、沖縄の他の離島や小笠原諸島などの情報化研究を行っていました。自分で「行って・見て・聞いて」とフィールドワークが中心の研究ですね。

のんたん:

なるほど、主に離島などで調査を行っていたのですね。 他にはどのような地域で調査を行いましたか?

岩佐先生:

他には、タイを中心とした東南アジアの地域メディア調査を行っています。タイに関わった頃はちょうど農村にテレビが普及しはじめた時期で、現地調査へ行ってその時点でテレビがなかったような村が、次の年に行くとテレビが導入されていて、テレビを媒介にして村の情報の流れや人々の情報への意識がとても変化していました。それを目の当たりにしてタイ農村のメディア研究に「はまって」しまいました。

あいあい:

日本と共通するところも、違いもあって面白いですね! 次に、先生の研究のやりがいや魅力ってなんですか?

岩佐先生:

我々の社会にはまだ誰も知らないこと、解明されていないことがあるじゃないですか。研究は、それらを自分で究明できることに楽しさがあると思っています。 私の研究手法は主にフィールドワークによる現地調査です。実際に現地へ長期滞在して、人々からお話を聞いて研究を進めていきます。フィールドワークの面白さの一つは、知らない人に会えることですね。 今まで知らなかったところに行って、知らない人に会って、知見を発見し、まとめていく楽しさ、そして新しい研究を開拓していくのが楽しいところですね。

けんじ:

先生は学環ではどのような授業を担当されていますか?

岩佐先生:

現在、2年生向けに「地域メディアビジネス論」という授業を担当しています。「地域メディアビジネス論」には2つの柱があります。

1つ目は、思考法を学ぶことです。「デザイン思考」という考え方をベースにして、ものの考え方、アイデアの生み出し方をまず学んでもらう。その上で企業や行政の一員になったと仮定して、それら組織にとって効果的なSNSを制作、情報発信を試行してみる。自分たちが満足するだけの情報発信ではなく、他の人がそれらを見て役に立つかどうかという視点を持ってSNSで情報発信をすることを学んでもらいます。

2つ目の柱は、メディアを使って「組織」が情報発信する際の基本的なルールについて学ぶことです。 個人の情報発信と組織としての情報発信には責任の取り方など大きな違いがあります。このことは情報社会を生きるうえで知っておかなければならない必須の知識だと考えています。

けんじ:

最後に受験生へのメッセージをお願いします。

岩佐先生:

私は、地域未来共創学環の魅力は40名という少人数で学べる環境にあると考えています。学環生は皆仲が良く和気あいあい、数学など難しい授業の予復習では相互の教え合い・助け合いが日常的に行われています。また、学環生の多くの学生が地域課題の解決に向けて、協力して様々な活動に取り組んでいます。学環には少人数ならではの多くの「良さ」があふれています。皆様のご入学をお待ちしています。

次回は【間中 健介先生】へのインタビュー記事を掲載予定です!

お楽しみに✨