2025.09.05 学環学生が行く!地域未来共創学環教員インタビュー 【第10回 湊 淳先生】―地球物理からIoT教育へ

学環学生による教員インタビュー第10弾です。

今回は学生広報アンバサダーのSusuとまさやが、湊淳先生にインタビューを行いました!

Susu:

先生はなぜ学生時代に工学部を志望されたのですか?

湊先生:

実は工学部ではなく、理学部に入学しました。物理学に興味があり、より深く、物理学を勉強したいと思っていたからです。中学生の頃、小松左京の『日本沈没』を読んだのですが、当時としては最先端の科学を取り入れた物語で、プレートテクトニクスを学べば、地震のメカニズムを説明できると知って、地球物理学に興味を持ち、大学では卒業研究として地震の研究を行いました。その後、茨城で就職しようと思い、レーザープリンタなどを扱う地元企業に就職しました。ただ、仕事をする中で、大学での勉強が中途半端だったと感じるようになり、「もう一度やり直したい」と思うようになりました。実は物理学をもっと勉強したかったのに、大学では少し避けてしまったという後悔もありました。そこで大学院に進学し、物理学関係の研究を改めて始めました。

Susu:

なぜ茨城大学に奉職しようと思ったのですか?

湊先生:

大学院卒業後、研究所で働いていたのですが、非常に大きなプロジェクトに関わることになり、その経験を通して「研究だけでなく教育にも関わりたい」と思うようになりました。地元が茨城だったこともあり、茨城大学の教員公募に応募しました。最初は工学部に所属し、特に物理やコンピュータなど、工学の基礎教育を主に担当していました。留学生への授業も含め、基礎教育に長く携わってきました。その後、新しく地域未来共創学環が設立され、現在はそちらに移って教育・指導をしています。

Susu:

先生は現在どのような研究をされていますか?

湊先生:

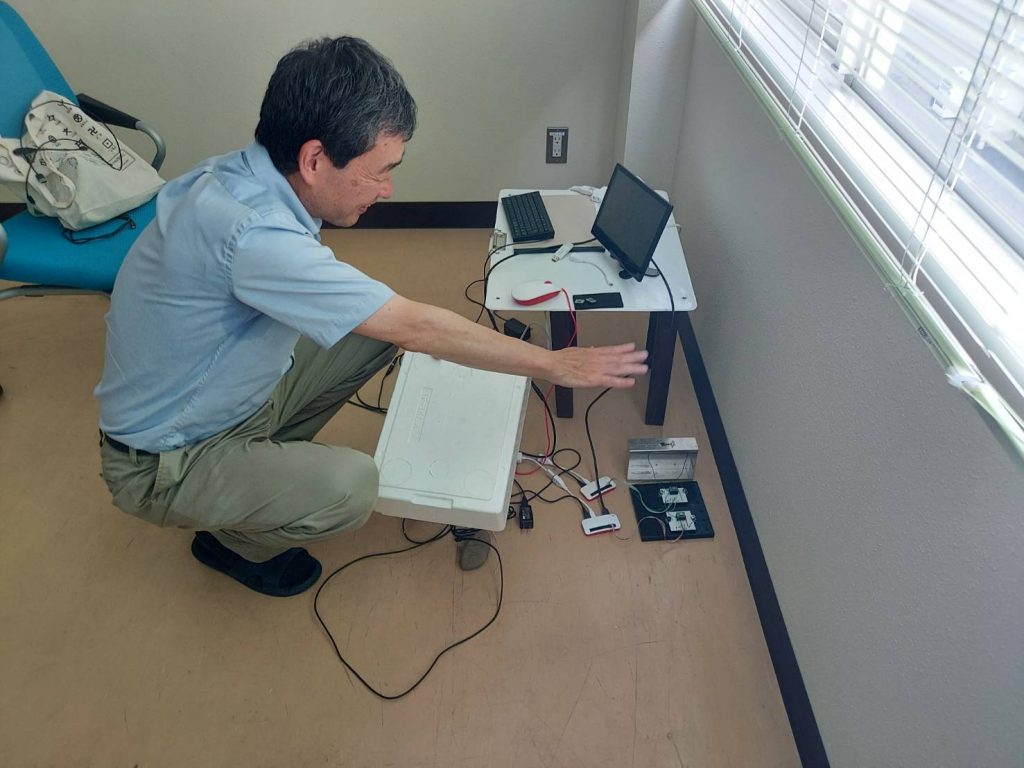

現在は、建物や地盤の振動や傾斜を測定する研究を行っています。太陽の当たり方によって建物が膨張し傾く現象があるのですが、それを加速度センサーで計測し、データを取得しています。この研究によって建物ごとの特性がわかるので、将来的には建物の「健全性」を評価する手法として活用できると考えています。

まさや:

学環で担当されている授業について教えてください。

湊先生:

2年次には「IoT活用法」、3年次には「IoT活用実践」という科目を担当しています。

「IoT活用法」では、例えば感染症の伝播の仕組みを、学生がプログラムを使ってシミュレーションするなど、実際に手を動かして理解する形式の授業です。「IoT活用実践」では、2年次に学んだセンサーやマイコンの使い方をベースに、より実用的なレベルでの開発や実験に取り組みます。この分野を面白く感じてほしいという想いが強くて、「これ、面白いよね!」と学生に伝えられるような授業にしたいと思っています。例えば「音」に関するテーマでは、音の波形をリアルタイムで見る体験を取り入れています。普段は意識しないけれど、こうやって見ると「楽器の音ってこんな波形なんだ!」と驚きがあります。私自身もとても興味深いと感じていて、そういう驚きを学生にも共有したいんです。

Susu:

最後に高校生へのメッセージをお願いします。

湊先生:

「○○ができないから△△に進む」といった“消去法の選択”はやめてほしいと思います。たとえば数学が苦手だからといって文系に進むという選択は、本当の可能性を狭めてしまうかもしれません。

学環では、文系でも数学Ⅲまで履修していなくても、後からでもデータサイエンスなどに取り組むことができます。だから、自分に何ができないかではなく、「何をやってみたいか」で進路を考えてほしいです。

次回は【岩佐 淳一先生】へのインタビュー記事を掲載予定です✨