2025.01.07 「外国にルーツを持つ子どもたちの冬休み学習会」活動報告

ひたちなか市国際交流協会「外国にルーツを持つ子どもたちの冬休み学習会」への支援協力

2024年12月27日(金)、地域未来共創学環の瀬尾匡輝先生がひたちなか市国際交流協会と協力をして、ひたちなか市内の外国にルーツを持つ子どもたちを対象とした学習支援活動を行いました。活動には、茨城大学の学生7名が参加し、地域未来共創学環からも2名の学生が協力をしました。

両親またはそのどちらかが日本国外出身である子どもたちのことを、「外国にルーツを持つ子どもたち」と言い、日本に住む外国人の増加に伴って、その数は年々増えています。

そういった子どもたちは、日本語を理解することが難しく、学校の勉強についていくことができなかったり、友だちを作れず孤立したりすることがよくあります。

そして、冬休みなどの学校がない休みの間は日本語との接点を失うことから、日本語能力を低下させたり、日本語学習そのものへの興味を失ってしまうことも多々あるようです。

本活動は、そのような課題を解決するべく、ひたちなか市国際交流協会からの相談を受けて2021年から協力を始めたものです。

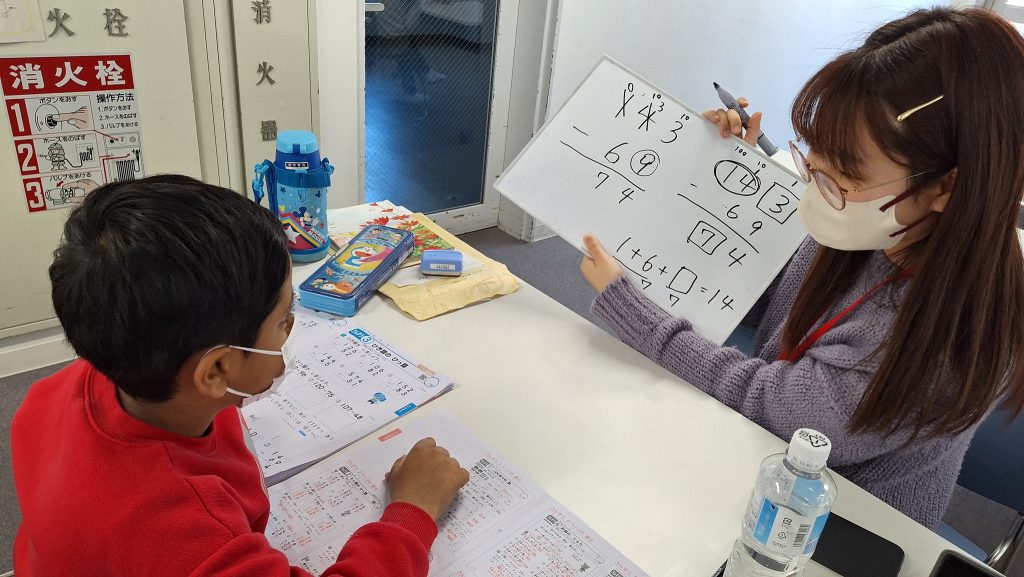

午前中は茨城大学の学生とひたちなか市国際交流協会の「にほんご教室ルンルン」のボランティアが子どもたちとペアになり、冬休みの宿題をサポートしました。4年生以上の子どもたちは冬休み明けに学力診断テストを受けることになっていることから、その試験対策のテスト問題に取り組みました。試験には、読解力が必要なものが多く、外国にルーツを持つ子どもたちにとっては難しいものです。しかし、サポートを得ながら問題に取り組むことで、「そっか!」「あー」と言いながら問題を解く楽しみを感じ始めていました。また、低学年の子どもたちも大学生のお兄さん、お姉さんと一緒に勉強をしながら「日記、こんなにたくさん書けたよ」「僕は九九の12の段ができるんだよ。ほら、見てて」と楽しそうに勉強をしている姿が印象的でした。

子どもたちが勉強しているそばでは、外国出身のお母さんたちが、「にほんご教室ルンルン」のボランティアの方々のもとで、『冬休みの過ごし方』に書かれている内容の説明を受けます。お母さんたちも日本語を勉強中で、そもそも宿題に何が出ているのかがわからなかったり、冬休み明けに何を持っていかなければわからなかったりします。そして、「書き初め」などの宿題も母国では経験をしたことがありません。ボランティアのサポートを得ながら、お母さんたちも理解を深めていきます。

そして、午後は、子どもたちが毎年楽しみにしている茨城大学の学生たちが準備した活動です。テーブルの配置を見て、「あ! 去年もやった」「やったー」といった声が子どもたちから聞こえてきます。活動では、ダルマや蛇などのお正月にかかわる折り紙を折るブース、色画用紙を使って正月飾りを作るブース、自分達でカルタカードを作るブース、絵の具で絵を書くブースの4つのブースを準備しました。子どもたちはそれぞれブースに行き、活動を楽しみます。

そして、最後に全体活動として、子どもたちが作ったカルタで遊んだり、ボールをカップに入れるグループ対抗のゲームをしたりしました。

帰り際には、子どもたちが各々に「楽しかった」「また来年もやりたい」と口にしながら帰っていきます。そして、お母さんたちからも「自分たちでは子どもの宿題を見ることができないから、本当に助かる」という声も。ひたちなか市国際交流協会の仙波美哉子副会長は「大学のお兄さん、お姉さんと活動をするときは子どもたちが本当に楽しそうにしている。興味を持った人は毎週水曜日の活動にもぜひ参加してほしい」とコメントをしました。

活動に参加した地域未来共創学環学生は、「外国にルーツを持つ子どもたちに向けた学習支援に、夏休みに引き続き参加することができました。参加している子どもとその親御さんたち、そして「にほんご教室ルンルン」のみなさんも笑顔で、日本での暮らしのなかで家や学校以外の居場所を得られている点が素晴らしいと感じました。私自身もひたちなか市民なので、今後も活動に関わっていきたいと思っています」と活動をふりかえりました。

ひたちなか市国際交流協会と茨城大学はさまざまな活動を協力しながら行っています。「今後も学生を巻き込んだ活動にどんどん取り組んでいきたい」と瀬尾匡輝先生も今後の活動への抱負を述べました。